この記事を要約すると

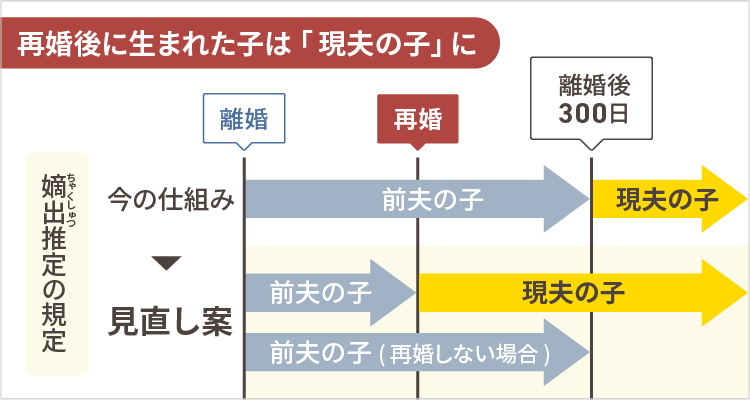

- 2024年4月から嫡出推定制度の改正民法施行予定

- 離婚から300日以内に生まれた子どもも今の夫の子と推定する規定へ

- これに伴い離婚後100日間の再婚禁止期間の撤廃へ

明治31年から続く嫡出推定制度の改正民法が令和6年(2024年)4月1日から施行されることがきまりました。

これにより、再婚後に妊娠した子供の父親を明確にし、子供の利益や権利を守ることが可能になります。また、女性の離婚後100日間の再婚禁止期間の撤廃も盛り込まれ、女性に対する不合理な制度もなくなる見込みです。

この記事では2024年4月1日に施行される改正民法の内容に触れつつ、嫡出子・非嫡出子の違いや権利、相続についても解説していきます。

目次

嫡出推定変更と再婚禁止期間の廃止について

まず初めに2024年4月1日から施行される改正民法の内容について、その理由とともに解説いたします。

嫡出推定の規定変更とその理由

2024年4月から施行される改正民法では、嫡出推定の規定が変更される見込みです。

現行の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定されています。これが原因で、母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生まれることが問題視されていました。

そこで、改正民法では再婚している場合、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定することとしています。

これにより、出生後、出生届を提出せず、戸籍のない子が生じることを防ぐことができ、子どもの利益・権利を保護することができます。

また、この変更により、法律上、父親が重複する可能性がなくなります。

再婚禁止期間の廃止とその理由

改正民法によって、女性の離婚から100日間の再婚禁止期間が廃止されることになります。これは、嫡出推定の規定変更に伴い、父親が重複する可能性がなくなるためです。

そもそも女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのは合理的ではないですし、現在はDNA鑑定などの技術も進歩しており、誰の子どもかの判別も高確率でできるようになりました。

そのため、改正民法により、女性の離婚から100日間の再婚禁止期間が廃止される予定です。

嫡出子・非嫡出子

次に嫡出子・非嫡出子について、遺産相続の観点から解説いたします。

嫡出子とは?相続できるのか?

嫡出子とは、法律上、夫婦間で生まれた子どものことを指します。

現行民法では婚姻成立日より200日後、または離婚成立から300日以内に生まれた子供も嫡出子とされます。嫡出子は、夫婦の間で養育され、親子関係が法律上認められているため、親からの相続が認められます。

日本の相続法では、基本的にはすべての子どもが親からの相続権を持っています。嫡出子の相続権は、親から財産や遺産を受け継ぐことができるという権利です。

また、親が亡くなった場合には、遺言がない限り、子どもたちが相続人となります。嫡出子であれば、親からの相続権を有することが確実です。

しかし、相続に関する法律は複雑であり、遺言や家族構成など様々な要素が影響しますので、専門家の意見を求めることが重要です。

相続人となった嫡出子は、親の遺産を均等の割合で相続する権利を有することができます。ただし、遺言によって遺産の分割方法が指定されている場合や、特別な事情がある場合は、法律で定められた範囲内で遺産の分割が変更されることがあります。

非嫡出子とは?相続できるのか?

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。

一般的には、正式な結婚をしていない両親の間に生まれた子どもや、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもが該当します。非嫡出子は、従来は嫡出子に比べて法的な保護や権利が劣るとされていましたが、現行民法では非嫡出子も嫡出子と同等の権利を持つことができます。

相続に関しても、嫡出子と非嫡出子に差別はありません。法律上、非嫡出子も父母からの相続が認められており、遺産分割の際には嫡出子と同等の権利を持ちます。

ただし、非嫡出子が相続権を行使するためには、父親から認知されている必要があります。認知されていない非嫡出子は相続権はありませんので注意が必要です。

それでは認知とはどういうことでしょう。次に認知について解説します。

認知(にんち)とは

認知とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、親が戸籍法の手続きによって,自分の子と認めることで、認知されると相続できるようになります。

母親は、出産証明書により親子関係が証明できるため親子関係が明白ですが、父親の場合は、認知の手続きをとらないと、戸籍上の親子関係は認められません。

ただし、夫婦が婚姻関係にある場合には、当然夫がその子供の父親であるので、認知の手続きは必要ありません。

認知の方法は、①届出による任意認知と②裁判による強制認知の2つの方法があります。それぞれ簡単に解説します。

①届け出による任意認知

血縁関係のある子供を任意で認知することが任意認知の成立要件となります。つまり認知届書を役所に提出する方法です。

また、認知は遺言によってもすることができます。この場合、遺言執行者が届出し、遺言の効力発生時に認知の効力も発生します。

②裁判による強制認知

男性が、女性との間にできた子供を認知することに合意しない場合に、女性が家庭裁判所に認知調停や認知の訴えを起こすことにより、相手男性の意思にかかわらず、子供の出生時に遡って、出生時から子供との間に法律上の親子(父子)があったとされます。

被相続人が認知するということはとても重要なことです。被相続人の財産を配偶者や嫡出子が相続しようとしても、非嫡出子が居れば手続きが滞る可能性があることはもちろんのこと、1人あたりの相続財産も減りますので大きなトラブルになります。

認知しないで放置したり、認知を拒んだりしても、先述した強制認知により手続きされれば相続権が発生しますので、相続させるほかありません。

また、非嫡出子の居場所がわからなければ探し出さなければ相続手続きができなくなりますので、非嫡出子の存在を知っている人がその居場所についても把握しておく方が無難かもしれません。

いずれにせよ、非嫡出子の存在が事実であれば、家族にも説明した上で認知した方がよいかもしれません。

2013年から嫡出子と非嫡出子の相続割合は平等に

これまでの民法では、嫡出子(婚姻関係にある夫婦間で誕生した子ども)と非嫡出子(婚外子)の相続分が異なっていました。

嫡出子が親の財産の一定割合を相続できるのに対して、2013年以前の民法では非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、これは憲法14条1項に違反するとして、この不平等な扱いに対する批判が高まり、法改正が行われました。

2013年以降、嫡出子と非嫡出子が平等に親の財産を相続できるようになったことで、非嫡出子が不利益を被ることはなくなりました。

これにより、家族間の平等な相続が実現され、公平性が向上しました。また、子どもたちに対する偏見や差別も減少することが期待されています。

今の嫡出推定制度について

続いて、現行民法における嫡出推定制度について解説いたします。嫡出推定は婚姻や婚姻解消のタイミングによって異なってくる点がポイントです。

結婚期間に妻が妊娠した場合は?

現行民法722条では以下のように規定されています。

・第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

結婚期間中に妻が妊娠した場合、現行の嫡出推定制度では、その子どもは夫の子と推定されます。

この制度は、家族関係や親子関係の安定を図ることを目的としており、夫婦間に生まれた子どもに対して法的な保護を与えることを意図しています。

嫡出推定制度により、結婚期間中に妊娠・出産した子どもは、夫の子として戸籍に登録されるため、親権や養育費などの権利・義務が明確になります。

婚姻届を提出した日から200日後に子どもが生まれた場合

現行民法722条では以下のように規定されています。

・第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

この推定は、結婚後に生まれた子どもが夫の子であるという前提に基づいています。

婚姻届を提出した日から200日後に子どもが生まれた場合、現行の嫡出推定制度では、その子どもは夫の子と推定されます。嫡出推定とは、結婚中の夫婦の間に生まれた子どもが、夫の子であることを法律上で認める制度です。この制度は、夫婦間の子どもの出生を明確化し、子どもの権利を保護することを目的としています。

結婚解消・取り消しがあった日から300日以内に子どもが生まれた場合

現行の嫡出推定制度では、結婚解消や取り消しがあった日から300日以内に子どもが生まれた場合、その子どもは前の夫の子と推定されます。

この規定は、離婚後に妊娠した場合でも、子どもの父親が明確になるようにするために設けられているものです。しかしながら、この制度は問題も引き起こしています。

前の夫の子と推定されることを避けたい母親が、出生届を提出しないことがあるため、戸籍のない子どもが生まれるケースが生じています。

戸籍がない子どもは、法的な保護や権利を受けられないことから、さまざまな問題が発生する可能性があります。

非嫡出子のデメリット

婚姻関係にない男女から生まれた非嫡出子には法律・日常生活においてもデメリットがあります。

そのデメリットについて解説いたします。

戸籍上の問題が生じる可能性がある

子供が無戸籍になる

母親が嫡出推定を避けるために出生届を提出せず、子どもが無戸籍になると、子どもは戸籍に記載されていない状態になります。

これにより、子どもは戸籍上の親子関係が確立されず、戸籍上の身分や身元が不明となり、公的サービスの利用や手続き(例:学校への入学、結婚、就職、パスポートの取得等)が困難になることがあります。また、相続や親権の問題も生じる可能性があります。

戸籍の父親欄が空欄になる

父親が認知しないことにより、子どもの戸籍の父欄が空欄になります。戸籍が空欄になると子どもには法的な問題が生じます。

まず、法律上の父子関係が成立しないため、親子を保護する法的な規定が適用されません。そのため、父親からの養育費の請求や相続権の確保などが困難になります。

さらに、非嫡出子の場合、母親の戸籍に入るため、名字も母親と同じままとなります。父親の扶養義務も生じず、親子関係が法的に認められないため、子どもの将来的な生活や権利に影響を及ぼす可能性があります。

父親の相続人となれない

非嫡出子は、実父と法的な親子関係が認められない場合、実父の相続人となることができません。これは、実父が亡くなった際に法定相続人とならないなど、非嫡出子にとって不利益となる可能性があります。

例えば非嫡出子が母親(実父の愛人)とともに実父が所有している家に住んでいた場合、その家は実父の遺産であり、家を相続することはできないので非嫡出子は母親と共にその家を追い出される可能性があります。

また、遺産の相続ができない場合、住まいを失うだけでなく、金銭的な支援も得られず、生活が困難になる可能性も考えられます。

しかし、先ほど解説したように実父が遺言を残すことで、非嫡出子にも遺産を相続させることが可能です。遺言書によって、実父が非嫡出子に対する思いや意向を明確に伝えることができます。

このように、非嫡出子が父親の相続人となれないデメリットは多岐にわたりますが、適切な対策を講じることで、一部の問題を緩和することができます。

養育費の請求ができない

非嫡出子と実父の親子関係が認められない場合、実父に対して養育費を請求することができません。

養育費を請求できないことは、母親が子どもを育てる負担を一人で抱えてしまい、経済的な負担が増すことを意味します。また、子ども自身も、養育費が受け取れないことで、金銭面で不利益を被る可能性があります。

このような状況では、子どもの将来に不安が生じてしまいます。子どもの教育機会が制限されたり、医療費が十分に捻出できないことで、健康状態に影響を与える可能性があります。

さらに、非嫡出子であることが周囲に知られると、社会的な差別や偏見に直面することも考えられます。

遺産分割協議後に非嫡出子の存在がわかったときの対処法

戸籍謄本をおってみないとわからないことではありますが、父親が非嫡出子の存在を周りの家族に伝えずに亡くなってしまった場合、遺産分割協議後に非嫡出子の存在が判明するケースもあります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が原則となっているため、もし非嫡出子が認知されていた場合は相続人全員が参加したとは言えず、協議内容が無効となってしまいます。こういった場合、遺産分割協議はもう一度やり直しとなります。

こういったケースを避けるために父親の戸籍謄本を調べておけば認知された非嫡出子を見逃すこともありません。仮に戸籍調査を行わず、非嫡出子不在の状況で遺産分割協議をまとめたとしても、銀行などが相続手続きに応じてくれないので、再度、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

もし、非嫡出子を認知せず、家族にも伝えていない状況であれば、遺産相続協議はますます難しくなります。裁判による強制認知等の可能性もあるので、残された人のためにも遺言書で認知しておくことをお勧めします。

非嫡出子との相続トラブルを避ける方法

父親の配偶者や嫡出子には、非嫡出子の存在が、自分の相続財産を減少させてしまう存在なので、決して歓迎できる存在ではないでしょう。

そのため非嫡出子は嫡出子側の家族とトラブルになり、長い期間を経ても遺産分割が決着しない可能性があります。そういったトラブルにならないように次の回避方法を紹介します。

遺言書で非嫡出子に財産を遺す方法

まずは、遺言書に非嫡出子を受遺者(遺言によって財産を受け取る人)にすると書いておくことです。遺言書では財産の承継者を自由に決定できるため、非嫡出子に確実に財産を遺せます。

遺言が一定条件を満たしていれば配偶者や嫡出子も原則として遺言内容に従わなければなりません。

とはいっても、非嫡出子がいるときは遺言書の書き方も複雑になるかもしれませんので、専門家に遺言書の作成を依頼することをお勧めします。

弁護士に代理人を依頼する方法

非嫡出子は嫡出子側の相続財産を減らしてしまうため、遺産分割協議に参加させてもらえないケースも少なくありません。

ところが、認知されている非嫡出子は法定相続人となるので、遺産分割協議に参加しないと相続自体が凍結してしまい、相続手続きが滞ってしまいます。

とはいっても、嫡出子側は非嫡出子との接触に抵抗がある場合もあるかもしれません。そういった場合には弁護士に代理人を依頼してください。弁護士は依頼者の代理人として活動しますが、法律だけではなく交渉等においても強い味方です。

法的根拠で現実的な解決策を提案してくれるので、裁判に発展することも少なく、トラブルの解決に近づきます。

では最後に非嫡出子の居場所がわからなく連絡が取れない場合の解決法を解説します。

非嫡出子の居場所がわからなく連絡が取れない場合の解決方法

まずは戸籍の附票を確認して自力で調べる方法です。

戸籍の附票とは、本籍を定めてからの住民票の移り変わりを記録している書面のことで、戸籍の附票を取り寄せれば、非嫡出子の現住所を確認できます。

手順としては被相続人の戸籍をすべて取得し、戸籍のなかから、非嫡出子の本籍地を確認します。非嫡出子の本籍地がある役所で、「戸籍の附票」を請求します。

戸籍の附票に住民票の住所が記載されているため、郵便等で連絡を取ります。手間は相当かかりますが、このような手順を踏み、住所を明らかにすることができます。

次に、弁護士へ依頼する方法です。

前述した戸籍の附票や住民票の確認は、手間と時間がかかります。また、もしも非嫡出子が本籍を変更していた場合、さらに戸籍を取得する必要があるため膨大な時間が必要となってしまいます。

遺産相続後の相続税は、被相続人の死後10ヶ月以内に申告しなければならず、そんなに時間もありません。そのため、戸籍の附票や住民票の取得等の手続きになれている弁護士に依頼すれば、非嫡出子の住所を明らかにすることから遺産分割協議までスムーズに進められることが多いでしょう。

まとめ

2024年4月から、「嫡出推定」制度が改正され、女性の離婚から100日間再婚禁止の規定が廃止されることになりました。離婚から300日以内に生まれた子どもも、再婚した夫の子と推定されるようになります。これにより、生まれたのに戸籍が作成されないといった原因が減ります。改正法は2024年4月1日に施行され、その日から新しいルールが適用されます。

この改正により、戸籍を持たない子どもたちが減り、安心して生活できる環境が整うことは素晴らしいと思います。これからも、わかりやすくて公平な法律が増えることを期待しています。

しかし、非嫡出子がいる場合は相続問題でもめることも多いので、子供の将来や権利・利益のためにもさらなる法改正が求められることでしょう。

この記事の監修者

遺産相続の無料相談

横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん行政書士法人へ。

相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。

この記事を読んだ方はこちらの記事も読んでいます